La obra del mes

Obras del patrimonio del museo seleccionadas para representar efemérides de cada mes del año.

-

Obras del mes 2025

Abril

Clemente Lococo (1915-2000)

Refugio espiritual, s/d. Óleo s/tela, 120,5 x 87,4 cm

Dentro del calendario de celebraciones que da lugar a la elección mensual de una pieza destacada de la colección, proponemos como eje la Semana Santa, que es centro del año litúrgico para la cristiandad occidental. Pero, ¿cómo se consolidaron las manifestaciones artísticas en relación a la historia bíblica?

A comienzos de nuestra era, el cristianismo se sirvió de las imágenes como herramientas de evangelización en tanto debió dirigirse en forma creciente a una audiencia de feligreses en su mayoría analfabeta, que encontró en los relatos visuales una oportunidad de acercarse a la Palabra de Dios. Así, los templos cristianos se poblaron, primero en el interior y luego en el exterior, de mosaicos, pinturas murales y relieves narrativos capaces de educar a las multitudes en los dogmas de la religión. Las Sagradas Escrituras se alzaron como una usina interminable de escenas y personajes que fueron mutando a lo largo de los siglos, adoptando matrices de representación cada vez más estables.

Muchas obras vinculadas al catolicismo están presentes en el acervo del Museo Benito Quinquela Martín, y para las últimas Navidades se presentó una exposición temporaria titulada “Imágenes de lo sagrado”, como una oportunidad para dar a conocer ese costado tan poco difundido del patrimonio. Ya sea que se valgan de un uso explícito de la simbología religiosa (tal es el caso de esta pintura centrada en un crucifijo de mesa) como que recurran al peso de lo comunitario en relación al rito y la plegaria, en todos los casos, los artistas proponen un abordaje plástico de la sacralidad, de manera tal que sus obras actúan como estimulantes de la fe y evocan los lazos de los creyentes con la divinidad, subrayando el poder devocional de las imágenes.

Marzo

Benito Quinquela Martín (1890-1977)

Anunciación, 1958. Óleo s/hardboard, 122 x 122 cm

El mes de marzo es un motivo de fiesta para el Museo Benito Quinquela Martín porque el día 1º se celebra el aniversario del nacimiento de su fundador: pintor del puerto, filántropo incansable. Se cumplen 135 años de lo que estaba destinado a ser un momento trascendental para el futuro de una comunidad: el nacimiento de Quinquela iba a marcar un giro estético y social en el contexto de La Boca. El reconocimiento visual del entorno, su identificación con una paleta de color, el desarrollo de los lazos vecinales y la llamada de conciencia sobre un accionar basado en la solidaridad… todos estos fueron procesos afectados por la presencia de Quinquela, verdadero personaje mediático de su época.

Fue el 21 de marzo de 1890 cuando un pequeño bebé de tan solo 20 días, bautizado como Benito Juan Martín, ocupó el torno de la Casa de Expósitos (actual Hospital de Niños “Pedro de Elizalde”). Este hecho de infortunio y los años subsiguientes mantuvieron a su espíritu creativo en medio de una realidad gris pero no exenta de cariño. Hasta que en 1897 un matrimonio se acercó buscando a quien arropar, para elegir a Benito entre los demás, y trazar las primeras líneas de un porvenir definitorio.

Manuel Chinchella y Justina Molina enseñaron a Benito el oficio de carbonero, le dieron una familia y un barrio en donde encontrar profundas amistades e influencias. Su temprana inclinación hacia el arte iluminó la vida de La Boca, como las velas de los barcos llenaron de luz sus cuadros, y llegó a convertir por completo un entorno oscuro y triste en un escenario de color y alegría. La actividad marinera, los enérgicos estibadores y su Riachuelo conformaron un estandarte identitario que se desplegó desde el resquicio más austral de América del Sur hacia el mundo entero.

Pasados ya 48 años de su fallecimiento, este museo recuerda a Quinquela en cada acción y multiplica los gestos de solidaridad para con la comunidad que le dio asilo y gratificación constante.

La obra destacada corresponde a la serie Cementerio de barcos, donde el artista establece una relación metafórica entre el devenir humano y el de los navíos. Los rayos de luz que emergen de un cielo tormentoso se abren paso ante un escenario desolador: el uso del color se vuelve simbólico, proponiendo una atmósfera de melancolía que ilustra el abandono el plano físico para propiciar un renacimiento.

Febrero

Rodolfo Cascales (1908-1974)

Terminó el carnaval, 1956. Óleo s/hardboard, 47 x 95 cm

El mes de febrero es esperado por la celebración de los carnavales, grandes festividades populares que toman la calle como escenario y se desarrollan a lo largo de varios días. Teatro, danza, música, artes plásticas, vestuario, escenografía y maquillaje, se combinan en este fenómeno interdisciplinario, tomando a todo participante como actor y espectador a la vez… Conmemoramos, entonces, el mes de los carnavales compartiendo una pieza patrimonial que, a diferencia de muchas otras, no retrata esta celebración dentro del barrio de La Boca sino en un territorio del Noroeste Argentino donde el artista, Rodolfo Cascales, detiene su fresca mirada.

Los carnavales, constituidos en verdaderos espectáculos de sociabilidad que conforman el patrimonio inmaterial de la región, convocan a todos los habitantes sin distinciones, quienes se desempeñan al mismo tiempo como artistas y como personajes dramáticos. La celebración del carnaval y sus instancias ficcionales brindan escenarios privilegiados para teatralizar los más conflictivos dilemas de la comunidad. En la zona andina, los carnavales son una expresión cabal del sincretismo cultural que fusiona el pasado colonial con las raíces originarias, pues esta fiesta alegre y abigarrada integra elementos paganos y cristianos. Concluye en la Cuaresma, 40 días antes de Semana Santa, y coincide con el ciclo agrícola, la cosecha y recolección de los frutos de la siembra de agosto. Todavía hoy, el propio mestizaje de creencias, símbolos y prácticas, es la arena donde los cuerpos carnavalean durante nueve días y ocho noches buscando otros espacios de existencia y de renacimiento, de resistencia cultural.

Introducido por los conquistadores españoles, el carnaval se fusionó con rituales indígenas destinados a celebrar la fecundidad de la tierra y a honrar a la Pachamama por los bienes recibidos. El festejo se inicia con el desentierro del diablo, representado por un muñeco de trapo que fue enterrado en el final del último carnaval. Los deseos reprimidos se liberan y durante el festejo se permite embriagarse sin recato. La escena evocada por Cascales es la del "Domingo de Tentación", cuando el carnaval finaliza y se procede nuevamente al entierro del diablo en un hoyo que representa la boca de la Pachamama, junto a cigarrillos, coca, serpentinas y chicha.

Enero

Benito Quinquela Martín (1890-1977)

Imágenes en el crepúsculo, 1956. Óleo s/hardboard, 150 x 110 cm

En reiteradas oportunidades, Quinquela ha afirmado ser un intérprete de la realidad y no un copista. Estaba convencido de que el arte no tiene como función imitar servilmente la naturaleza visible, por lo cual decidió considerar a los estímulos externos solamente como disparadores de su trabajo, dando rienda suelta a muy particulares escenas donde “lo real” se entremezcla con “lo imaginario”. De esta manera, el pintor que se popularizó por sus muy reconocibles imágenes del oficio portuario, se embarcó también en la búsqueda de situaciones extrañas pero luminosas.

En relación a la composición de Imágenes en el crepúsculo, se conserva un conjunto de dibujos que Quinquela realizara a modo de estudio, los cuales refieren a su tendencia a observar detenidamente las nubes y encontrar en sus brumosos límites la silueta de alguna figura lejana. En ellos, el tratamiento del cielo linda con el universo de lo onírico, sobre todo cuando los rayos de luz de las primeras horas de la mañana se abren paso entre la bruma. Estos aspectos distanciados de lo observable y más cercanos a la fantasía fueron recogidos en la exposición “Raras como encendidas. Las visiones de Quinquela”, realizada en el museo en 2016.

Abrimos, entonces, un nuevo año con esta imagen esperanzadora y con el siguiente testimonio del autor:

La realidad puede ser para mi arte un punto de partida, pero no de llegada. No tengo por qué seguirla en toda mi trayectoria de pintor. (…) La creación no puede estar supeditada a la contingencia de lo exterior. (…) Lo subjetivo y lo objetivo se complementan en el acto de la creación. ANDRÉS MUÑOZ. Vida novelesca de Quinquela Martín, Buenos Aires, s/d, 1949 (pp.337-339).

-

Obras del mes 2024

Diciembre 2024 - Arte y educación

- GUILLERMO BUTLER (1880-1961). Amanecer en Córdoba, 1937. Temple sobre cartón. 68 x 100 cm

Conocido en la historia del arte argentino como Fray Guillermo Butler, el artista al que celebramos este mes nació el 14 de diciembre de 1880 bajo el nombre de Juan. De padre irlandés y madre italiana, creció en las sierras cordobesas, paisaje que predomina como motivo pictórico a lo largo de su trayectoria.

Adoptó el nombre de su padre al ingresar como seminarista en la Orden de Predicadores de Santo Domingo de Guzmán en 1896. Luego de su ordenación estudió pintura con Emilio Caraffa y en 1908 viajó a Europa, donde se perfeccionó con el maestro Desiré Lucas. De regreso a Buenos Aires, no solo destacó como fraile dominico en el ámbito de la pintura sacra sino que trasladó la actitud religiosa al género del paisaje.

Situando su mirada por fuera de los muros de la iglesia, logró enlazar su pensamiento plástico con el de muchos de sus contemporáneos. Aunque convivía con las vanguardias, no se dejó influenciar por ningún movimiento moderno: en sus paisajes serranos, se pone en juego su propio abordaje, algo ingenuo y casi místico.

Dejó huella de alcance institucional con la fundación de la Academia Beato Angélico, usando el nombre de otro personaje de la historia del arte universal famoso por combinar su tarea clerical con la artística. Compartimos las palabras de la periodista Verónica Gómez para referirnos a su labor:

Vegetación que es sombra de nube, sierras como lomos de ballenas, calma color pastel, árboles de ramas peladas que parecen crestas de ciervos, piedras que son papas grises, inofensivas, repartidas en las ondulaciones de la tierra con esmero de panadero. El fraile artista pintó el paisaje con mirada monacal, un paraíso sin banda sonora más que el silencio interrumpido de tanto en tanto por los pasos secos de un monje atravesando el corredor de un convento en un atardecer de provincia.

Noviembre 2024 - Arte y educación

- RAÚL SOLDI (1905-1994). Los músicos, s/d. Serigrafía. 100 x 60 cm

Nacido en el seno de una familia de gran talento musical, Raúl Soldi hubiera querido dedicarse a la ópera lírica, cantando o tocando algún instrumento. Pero fue otro el desarrollo que encontró desde pequeño, inspirado por la temprana observación del ambiente teatral que frecuentaba con su padre, donde observó con agudeza el escenario, con esa luz especial que provoca un tipo de tonos y sombras particulares.

Unos años después, mientras transitaba el colegio primario, comenzó a fabricar teatros de títeres: movía personalmente los hilos, escribía funcionales obras de teatro y cobraba un centavo por función. A sus quince años, se mudó con su familia a Villa Crespo, donde su padre compró un terreno y levantó una sencilla casa. Allí empezó a pintar y, según sus recuerdos, la primera copia que hizo fue sobre un cuadro de Quinquela Martín reproducido por la revista Caras y Caretas.

Refiriéndose al oficio de la pintura, ya en su madurada carrera, declaró:

No puedo salir del óleo. Le encuentro otra intimidad. Ayer descubrí un verde. ¡Mezclé un poco de amarillo y de verde y lo descubrí! Parece un milagro el hallazgo de un tono, no el que busco sino el que encuentro. Una de las cosas que más ansío es el color con tiempo. Yo entiendo a mi manera ese color, ni viejo ni envejecido, sino con tiempo y polvo del tiempo. Color que, aunque fresco, tiene años; no sobre el cuadro sino sobre lo que el cuadro mismo representa… Y ese trabajo angustioso de buscar algo para encontrar otra cosa, es el milagro de la pintura.

Septiembre 2024 - Arte y educación

- FORTUNATO LACÁMERA (1887-1951). Serenidad, 1948. Óleo sobre hardboard. 70 x 50 cm

Este mes celebramos el aniversario del natalicio de un inmenso pintor de La Boca: Fortunato Lacámera, nacido el 5 de octubre de 1887. Hijo de inmigrantes genoveses, vivió y nutrió su pintura en los avatares de este barrio, que lo llevaron a intercalar el rudo oficio de pintor de brocha gorda con la delicada profesión de artista. En su juventud, compartió la misma casa que sirvió de taller a Victorica y a Quinquela Martín, en la avenida Pedro de Mendoza 2087. Si bien sus obras son célebres por sus ventanales abiertos al paisaje de la ribera, su evolución espiritual lo transformó en un pintor intimista muy afecto a las naturalezas muertas.

Pero los bodegones de Lacámera tienen unas muy particulares características: se trata de interiores caseros y despojados, con escasos elementos y una sobriedad aplastante. Gamas bajas -ocres, verdes, rojos, grises- trabajadas con pincelada oculta producen una sensación de quietud y sosiego, compensando con su atmósfera lírica la solidez y el equilibrio riguroso de una composición que hunde sus raíces en la metafísica italiana. El impacto de la luz corona estas escenas depuradas, y termina de construir sus parámetros espaciales, de modo que solo se adivina silencio.

Además de constituirse en constructor de una estética inolvidable, Lacámera también cultiva una línea de acción concreta con la creación de la Asociación Gente de Artes y Letras “Impulso”, en la calle Lamadrid 355, junto a otros pintores y escritores amigos. Vinculada con la tradición asociacionista del barrio y con las ideas anarquistas que propugnaban la difusión popular del arte, esta agrupación tenía como motor la voluntad solidaria de unión de los artistas, para impartir clases gratuitas de dibujo, pintura y artes decorativas.

- AURELIO CINCIONI (1904-1985). Mañana de otoño, 1966. Óleo sobre tela. 100 x 120 cm

La efemérides de este mes se centra en el nodo arte-educación, relación indisoluble que guió los esfuerzos de artistas como Quinquela Martín para transformar la vida cotidiana de la sociedad. En esta ocasión, destacamos la figura de Aurelio Cincioni, pintor que tuvo un peso fundamental en nuestro campo educativo. Un corpus importante de su obra fue producido a partir de 1948, cuando fue becado por la Subsecretaría de Cultura del Consejo Nacional de Educación para recorrer el país y registrar paisajes a través de su obra, como el que se puede ver aquí.

En 1963, Cincioni se desempeñó como Inspector de Dibujo del Consejo Nacional de Educación y sus aportes fueron muy valiosos en términos académicos. Bajo ese rol retomó las ideas de Martín Malharro (su predecesor en el cargo en 1905), quien fuera responsable de la aplicación de un nuevo método de enseñanza del dibujo en la escuela primaria y secundaria, pero le sumó a esa matriz una mirada más alineada con las renovadas ideas de libre expresión, y además plagó aquellos espacios de desafiantes proyectos, como muestras y concursos específicamente pensados para las infancias.

En 1969, a pedido de la Comisión de Planeamiento del Ministerio de Cultura y Educación, Cincioni presentó un proyecto para el Programa de Educación Artística en el ciclo preescolar y primario a nivel nacional. Además, fue nombrado presidente de la Comisión Artística Asesora del Consejo Nacional de Educación y realizó por primera vez el inventario de su patrimonio artístico.

En 1970, fue becado por el gobierno italiano para revisar los planes de enseñanza de artes plásticas de ese país, y en 1971 se inauguró en el Instituto Félix F. Bernasconi la pinacoteca “Manuel Belgrano, sala del paisaje argentino”, con una donación de 22 obras de su autoría. La piedra fundamental de esa emblemática escuela de la Ciudad de Buenos Aires se había colocado precisamente el día 26 de septiembre de 1929.

Agosto 2024 - Arte y educación

- LINO ENEA SPILIMBERGO (1896-1964). Adolescente, 1958. Carbonilla sobre papel. 73,5 x 51,5 cm

El día 12 de agosto conmemoramos el natalicio de Lino Enea Spilimbergo, nacido en Buenos Aires en 1896. Artista icónico de nuestro país, Spilimbergo es dueño de una estética inconfundible que lo entroniza entre los grandes emblemas de la plástica argentina. Spilimbergo se ocupa casi exclusivamente de la figura humana en un lenguaje naturalista, regido por el concepto de claridad formal y estructuración geométrica de las formas y el espacio. En ocasiones, llega a un alto grado de despojamiento y a un tono inquietante.

Luego de una primera formación industrial, ingresa en la Academia Nacional de Bellas Artes. Allí tiene como compañeros a Héctor Basaldúa, Aquiles Badi, Horacio Butler y Alfredo Bigatti, un conjunto de futuros artistas emparentados fuertemente con los nuevos lenguajes de la modernidad. A los pocos años comienza, con ininterrumpido tesón, a enviar obras a los salones nacionales y de esa forma, logra obtener cuantiosos premios que lo perfilan como un pintor con legitimada vigencia a lo largo de las décadas. En 1925, con el dinero obtenido en diversas adquisiciones, Spilimbergo emprende un viaje de perfeccionamiento a Europa, que se transformará en la bisagra clave de su carrera. Recorre el norte de Italia y al año siguiente llega a París. Allí, como varios jóvenes latinoamericanos, elige tomar clases con André Lhote, un prestigioso maestro francés cuyas lecciones son el pasaporte requerido para ingresar a los circuitos más respetados de circulación de novedades pictóricas.

Junto a sus antiguos compañeros y a Antonio Berni, conforman el denominado “grupo de París”, un aglutinamiento de argentinos en torno a un denominador estilístico común, que es la conciliación de la tradición renacentista con el espíritu del arte moderno, en el contexto de lo que los especialistas llamaron “el retorno al orden”. Al volver a Argentina, en 1928, exhibe sus primeros retratos de grandes ojos, como el que elegimos exhibir este mes. Estos trabajos de miradas introspectivas los continuará durante todo su itinerario vital, y están inicialmente inspirados en su esposa Germaine.

Su impronta política se manifiesta en 1933, cuando junto a algunos colegas funda el Sindicato de Artistas Plásticos. Ese mismo año participa con Juan Carlos Castagnino y Antonio Berni en la realización del mural conocido como Ejercicio plástico, encabezado por el mexicano David Alfaro Siqueiros en la quinta Los Granados de Natalio Botana. Con ese mismo grupo se encarga de decorar la cúpula de las Galerías Pacífico, trabajo que actualmente es apreciado por la mayoría de los turistas que visitan nuestra ciudad.

Julio 2024 - Arte y educación

- SANTIAGO EUGENIO DANERI (1881-1970). Cocina casera, 1955. Óleo sobre tela, 130 x 100 cm

El día 25 de julio conmemoramos el nacimiento de Santiago Eugenio Daneri, considerado una de las figuras descollantes entre los artistas que, durante la primera mitad del siglo XX, dieron forma a un muy particular ambiente cultural que se gestó en el barrio de La Boca y se proyectó a otros lugares del país y del mundo. Daneri se emparenta con otros pintores del barrio a partir de cuestiones que van más allá de la frecuente elección de temas comunes, extendiéndose hacia aspectos de estilo, oficio y a una marcada comunión en el modo de concebir el arte, tanto en lo referido a sus mecanismos de producción como en las estrategias elegidas para su circulación y legitimación. Su obra constituye una de las más eficaces cristalizaciones de los ideales mencionados, en virtud de una serie de características que remiten a su permanente afán de equilibrio, entendido como uno de los principales atributos inherentes al alma de las cosas.

Así, en las pinturas de Daneri la realidad objetiva será reinterpretada, modificada, forzada, pero nunca se apartará de lo reconocible. La síntesis se impondrá en las formas, pero estas jamás perderán riqueza y variedad. El predominio de ejes ortogonales, sabiamente articulados con ritmos sinuosos, resultará en composiciones que serán siempre construcciones sólidas y, al mismo tiempo, elegantes.

La estructura cromática, construida sobre la base de bajas saturaciones, se caracterizará por una dominancia de tonos grises y tierras, que ofrecen, sin embargo, una sorprendente riqueza. La materia, densa y evidente, colocará a la textura en un rango de elemento plástico tan jerarquizado como la forma y el color, pero esa enfática utilización del empaste estará tan distante de excesos sentimentales como de obviedades en la descripción del volumen.

Una contenida pero evidente sensualidad en la materia y el color tiende a fundir las formas con su entorno, pero los objetos nunca pierden su sólida estructura: siempre advertiremos al gran dibujante que está detrás del maestro pintor. Las elecciones temáticas distarán tanto de la denuncia social como de la indiferencia. Y en el caso de que el tema abordado sea la figura humana, esta será captada en la profundidad de su carácter, pero lejos de extremos como la inexpresividad o el sentimentalismo.

Fragmento extraído de: FERNÁNDEZ, VÍCTOR. “El austero encanto de lo inmanente”, en: La mirada desde las sombras.

Junio 2024 - Arte y educación

- Benito Quinquela Martín (1890-1977). Descarga del acero / Martillando acero, c.1940. Aguafuertes, 65 x 50 cm

Para este barrio del sur de la ciudad, junio es el mes del fuego. Comienza con el 2 de junio, celebrando el Día Nacional del Bombero Voluntario en honor a la fundación del primer cuerpo de bomberos voluntarios, que tuvo lugar en La Boca en 1884, a raíz de la problemática habitacional de los conventillos. A esos héroes anónimos que arriesgan sus vidas en cada incendio por el bienestar de la ciudadanía, y que trabajan bajo el lema “Querer es poder”, es que debemos un siempre sentido agradecimiento.

Benito Quinquela Martín dedicó una serie completa de sus pinturas al protagonismo del fuego en variadas situaciones, incluso al trabajo en las calderas y fundiciones de acero, donde tiene ocasión de componer agitadas imágenes que pueden verse en su Casa-Museo. Pero también investigó ese universo en sus aguafuertes, donde los caldereros enfrentan cara a cara los altos hornos y sus llamas de fuego, aquellas que el autor ha declarado como propias de La Boca. Fue en 1929 cuando, durante su visita a Nápoles, un empresario le ofreció una importante suma de dinero para pintar las acerías de aquella ciudad italiana, pero Quinquela, fiel como era a su aldea, le respondió que solo podía pintar el fuego de su barrio.

Es interesante notar cómo el artista apela a la composición radial para relacionar el nodo ígneo de cada escena con la fuerza centrífuga que dispone a los trabajadores a su alrededor. Estos nuevos aspectos plásticos los consigue mediante la exploración de la compleja técnica del grabado, que asimiló gracias a los aportes de su colega Guillermo Facio Hebequer durante la década de 1940, produciendo más de 50 matrices e incontables estampas.

Mayo 2024 - Arte y educación

- Alfredo lazzari (1871 – 1949). Alrededores del Riachuelo, 1938. Óleo sobre tela, 74 x 104 cm

Entre 1901 y 1913 se dio el punto más alto de inmigración italiana en la Argentina, que llegó a más de un millón de personas. Para ese momento, los italianos que habían arribado décadas atrás ya estaban ampliamente insertos en la trama de la sociedad porteña, ocupando roles diversos como la política, el empresariado industrial y las artes y oficios. Hacia 1910 ya había en Buenos Aires más de 70 mutuales y sociedades de raíz italiana. Alfredo Lazzari, cuya figura recordamos este mes por haber nacido el 25 de mayo de 1871, había llegado a nuestro país en 1897 y es precisamente a través de esas redes de sociabilidad, que se relacionó con otros artistas italianos como Decoroso Bonifanti y Eliseo Coppini, y también con algunos muy activos en el campo artístico local como Ángel Della Valle, Cupertino del Campo y Arturo Dresco.

Lazzari había frecuentado la academia de Lucca, su ciudad natal, y las academias de Florencia y de Roma, que lo mantuvieron en filiación ineludible con el movimiento de los macchiaioli. Este grupo era uno de los más comprometidos en la Italia de fines del siglo XIX: partían de una sólida formación académica, pero buscaban una pintura alejada de sus encorsetamientos y artificios. Persiguieron este objetivo al plasmar paisajes y escenas de la cotidianidad urbana y rural captadas del natural, en los que privilegiaron la síntesis y los efectos de las variaciones tonales y lumínicas a través de pinceladas sueltas y rápidas. De esta manera, todos ellos incursionaron en el paisaje en un contexto de tensión entre academia y vanguardia que estuvo marcado por los conflictos simbólicos de la construcción de las identidades nacionales.

En este sentido, las imágenes del paisaje urbano y suburbano que Lazzari realizó significan una importante toma de posición respecto de los temas que imperaban a su llegada a Buenos Aires, los cuales estaban regidos por el paisaje rural y el retrato. Este es un punto importante a destacar, ya que lo convierte en un pionero en la construcción de un imaginario de la ciudad, en un momento en que los cambios de su traza y aspecto eran cada vez más drásticos.

Abril 2024 - Arte y educación

- Raquel Forner (1902 – 1988). El Manto Rojo, 1941. Óleo sobre tela, 135 x 75 cm

Este mes conmemoramos el nacimiento de la artista Raquel Forner, el 22 de abril de 1902. Fue una de las artistas mujeres más relevantes del arte argentino del siglo XX y se graduó como profesora de dibujo en la Academia Nacional de Bellas Artes en 1923.

En 1929, emprendió un viaje de estudio por Europa, donde estudió con Othon Friesz, en la Academia Escandinava en París, y se vinculó con el grupo de artistas conocido como El grupo de París. Sus primeras muestras en el extranjero las realizó en esa capital en el salón de las Tullerias. En 1932, fundó los Cursos Libres de Arte Plástico junto con Alfredo Guttero, Pedro Dominguez Neira y Alfredo Bigatti, con quien se casó en 1936.

Forner fue Miembro de la Royal Society of Art England en 1951 y recibió reconocimientos destacados como la Medalla de Oro en la Exposición Internacional de París en 1937, Primer Premio Nacional de Pintura en el Salón Nacional en 1942, Premio Palanza otorgado por la Academia Nacional de Bellas Artes en el Primer Concurso Palanza en 1947, Gran Premio de Honor en el Salón Nacional en 1956 y Premio de Honor de la Bienal Americana de Arte IKA en 1962.

En 1982, fundó la fundación Forner – Bigatti para promover iniciativas artísticas, educativas, intelectuales y dar a conocer su trabajo. Su obra se estructura en diversas series como Serie de España 1937 - 1939, El Drama 1939 - 1947, Las Rocas 1947 - 1948, Los Estandartes, La Farsa 1948 - 1952, El Lago 1953 - 1954, El Apocalipsis 1954 - 1956, Piscis 1956 - 1957.

Un eje central en Raquel Forner ha sido el hombre y los acontecimientos de su tiempo. Le es difícil abstraerse de los hechos trágicos que mueven al mundo. Es mujer, siente con las madres y con todas las mujeres y no teme enfrentarse a los problemas del momento. Sus madres mártires, como en la obra “El Manto Rojo”, son la visión y el reflejo de ese mundo trágico que atormenta el espíritu de la pintora. Las figuras femeninas de cuerpos monumentales, casi escultóricos, con rasgos genéricos, gestos que expresan el drama del momento, vestiduras afirmadas por el rojo y un blanco macilento, son figuras simbólicas de mujeres que muestran todos aquellos sentimientos que surgen con las guerras y las adversidades del mundo.

Raquel Forner falleció el 10 de Junio de 1988 en Buenos Aires, dejando un legado significativo en el mundo del arte que sigue siendo admirado y estudiado hasta hoy en día. Su compromiso con la expresión social y las controversias de su tiempo la convirtieron en una figura destacada en la historia del arte argentino del siglo XX.

Marzo 2024 - Arte y educación

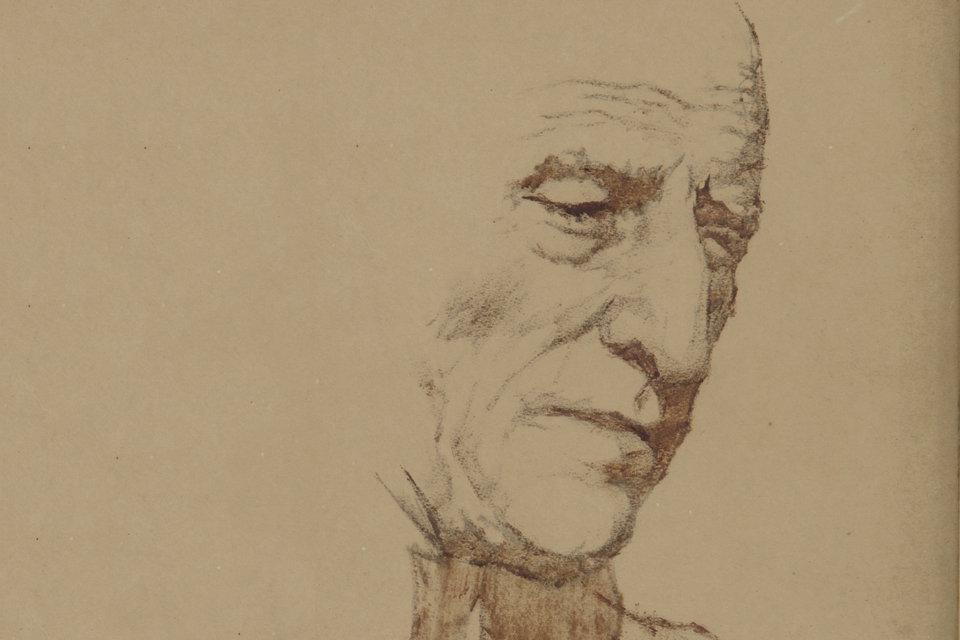

- HUMBERTO SOUTO (1906 – s/d). Quinquela Martín, s/d. Sanguina s/papel, 34,5 x 25 cm

En esta ocasión, a través del retrato de Quinquela Martín realizado por Humberto B. Souto, conmemoramos en el mes de marzo el nacimiento del reconocido artista y maestro Benito Quinquela Martín, que tuvo lugar el primero de marzo de 1890.

El retrato de Humberto Souto destaca por su autenticidad y meticulosidad descriptiva; tiene vivencia, no se pierde en vaguedades. Es de una perfección definitoria y captura la esencia de Benito Quinquela Martín, un hombre admirado por su sencillez y generosidad, dejando una impronta viva en La Boca, su principal fuente de inspiración.

Aunque se le reconoce como un artista autodidacta, en marzo de 1907 se inscribió en la Sociedad Cosmopolita Musical y de Socorros Mutuos Unión de La Boca, donde tomó clases con el pintor italiano Alfredo Lazzari. Su consagración artística se materializó con el reconocimiento de Pio Collivadino y el apoyo de Eduardo Taladrid. En 1918, la gran exposición en galerías Witcomb marcó un hito en su carrera, mientras que entre los años 1920 y 1930 alcanzó renombre internacional exhibiendo en capitales como Londres, Roma, New York, Río de Janeiro.

El compromiso social de Quinquela se manifiesta en su apoyo a iniciativas para dar a conocer y expandir el barrio de La Boca. Brindó oportunidades educativas a niños y jóvenes de la comunidad, reconociendo la educación como un valor inigualable en la sociedad. Su contribución se refleja en la donación, en 1933, de un terreno de su propiedad al Consejo Nacional de Educación para la construcción de la Escuela - Museo “Pedro de Mendoza”, inaugurada en 1936. En 1938, el Museo de Bellas Artes de La Boca abrió sus puertas al público, inicialmente con cinco espaciosas salas y una notable expansión de hasta nueve salas en 1948 debido al crecimiento del patrimonio artístico. En 1944, Quinquela cedió otro terreno al Consejo Nacional de Educación para la construcción de un jardín de infantes y dos salones que formarán parte de la ampliación del actual edificio del Museo Benito Quinquela Martín.

La escuela de Artes Gráficas, hoy Escuela Técnica Nº31 Artes Gráficas “Maestro Quinquela”, constituye otro hito en su legado educativo, siendo el resultado de su donación de terreno para la construcción de una escuela secundaria especializada en artes gráficas que fue inaugurada en 1950.

Estas iniciativas, entre otras, atestiguan el compromiso sostenido de Quinquela con la comunidad, especialmente con la educación a través del arte, como medio para enriquecer la vida y la experiencia humana. Aunque falleció el veintiocho de enero de 1977, su legado perdura a través de estas instituciones, sus iniciativas y el barrio de La Boca.

Febrero 2024 - Arte y educación

- RODOLFO FRANCO (1890-1954). Mar Agitado, 1942. Óleo s/aglomerado, 74 x 100 cm

En el mes de Febrero, conmemoramos el nacimiento del gran maestro de la escenografía, Rodolfo Franco, nacido el 15 de febrero de 1890 en la Ciudad de Buenos Aires. Este polifacético artista cultivó diversas disciplinas, destacándose en grabado, pintura y dibujo, para finalmente dedicar su vida al arte de la escenografía, siendo recordado por sus discípulos como el pionero y maestro de la escenografía argentina.

A la edad de veinte años, emprendió su viaje hacia Europa, donde profundizó sus estudios en la Academia Vitti de París, así como en los cursos de grabado de Edouard León. Posteriormente, en España, se formó con el distinguido artista Anglada Camarasa.

Regresó a Argentina en 1918 y tiempo después, en 1922, obtuvo el primer premio municipal en el Salón Nacional de Bellas Artes y el segundo premio nacional.

Realizó una intensa labor docente como profesor en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de La Plata, la Escuela de Artes Decorativas de la Nación y la Escuela Superior de Bellas Artes, donde ostentó una cátedra de escenografía, siendo mentor de generaciones de distinguidos escenógrafos. Asimismo, participo como miembro de la Comisión Nacional de Bellas Artes. En calidad de primer director de escenografía del teatro Colón, desde 1924 a 1931, creó el taller de escenografía del teatro que perdura en la actualidad. Se desempeñó también como director del teatro Odeón, colaboró en los teatros municipales de Río de Janeiro, San Pablo y realizó decoraciones importantes para el pabellón argentino de la exposición de París en 1937.

La acción de Franco alcanzó distintos ámbitos, como artista marcó una huella estética que lo ha llevado al boceto escenográfico, al que ha entregado lo mejor de sí mismo. A través de sus pinturas, se esforzó por capturar la realidad del mundo según se le presentaba. En su obra “Mar Agitado”, se evidencia su empeño por iluminar, sin deslumbrar, un paisaje en el que predomina el toque de color en ese mar revuelto con sus distintos tonos de azules. Este paisaje solitario, compuesto por un mar agitado y algunos pocos personajes, revela una sorprendente ideación escenográfica, realizada por un artista para el cual el color no tenía ningún secreto y los conceptos técnicos deben ser utilizados para componer el entorno.

Rodolfo Franco falleció el 26 de Junio de 1954, dejando un invaluable patrimonio artístico como el primer gran escenógrafo argentino.

Enero 2024 - Arte y educación

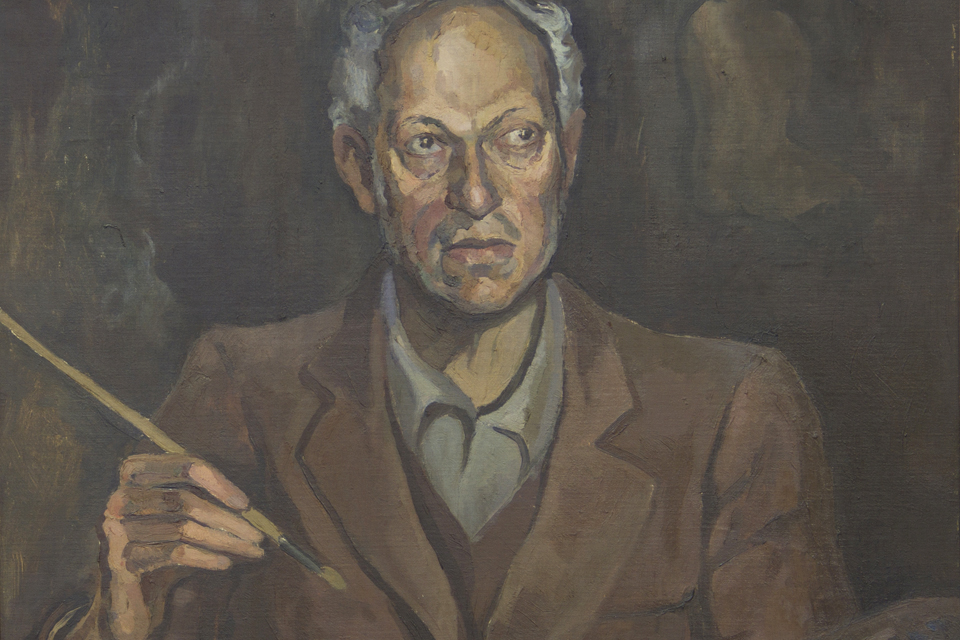

- ALBERTO PRANDO (1901-1981). Retrato de Victorica, s/d. Óleo s/tela, 90 x 75 cm

A través de la obra de Alberto Prando, conmemoramos el nacimiento del ilustre artista y maestro boquense Miguel Carlos Victorica, nacido el 4 de enero de 1884. Victorica, figura destacada e influyente en su época, sigue siendo admirado por aquellos grandes artistas que lo consideran su mentor artístico.

Se inició muy joven en las artes plásticas bajo la tutela del pintor italiano Ottorino Pugnaloni. Su ingreso a la Academia de la Sociedad Estímulo de Bellas Artes en 1901 marcó un periodo formativo crucial hasta 1906. Allí, se formó con distinguidos maestros como Reinaldo Giudici, Ernesto De la Cárcova, Eduardo Sívori y Ángel Della Valle. En 1911, obtuvo una beca para continuar sus estudios en Europa. En París, estudió con Louis-Marie Désiré-Lucas y recibió influencias de diversos artistas.

En 1922, cuatro años después de su regreso a la Argentina, estableció su taller en la icónica Vuelta de Rocha del barrio de La Boca, donde también tuvieron su estudio artistas como Quinquela Martín y Lacámera.

Su primera muestra individual fue en 1931, en la Asociación Amigos del Arte. Participó de exposiciones en varios lugares de Europa y en Estados Unidos. A lo largo de su trayectoria fue galardonado con múltiples distinciones, entre las que se destacan: primer premio en el Salón Nacional en 1932, Medalla de Plata en la exposición Internacional de París en 1937, y Gran Premio de Honor en el 21º Salón Nacional en 1941.

En 1949, la AgrupaciónImpulso celebró sus primeras 100 exposiciones con una muestra de los tres máximos referentes del arte boquense y allí estaban Victorica, Quinquela y Lacámera. Fue uno de los artistas más influyentes de La Boca e impartió clases de dibujo y pintura en la Sociedad Estímulo de Bellas Artes. Lo designan, en 1939, jefe del taller de pintura en la Escuela de Bellas Artes Preparatoria Manuel Belgrano. En 1947, es invitado a participar en la primera edición del premio Palanza y fue reconocido con su nombramiento como miembro de número por la Academia Nacional de Bellas Artes.

Recibió en varias oportunidades el homenaje de ser retratado por otros artistas. Puntualmente, en esta obra realizada por Alberto Prando, se refleja la esencia de Victorica quien disfrutaba de la vida simple, modesta y humilde. A pesar de su carácter solitario, desempeñó un papel activo en la bohemia boquense, quienes, al elegir las “autoridades” para la “República de La Boca”, lo ungieron a Victorica como el “Príncipe de la taberna”.

Retratado con su paleta en mano, esta obra nos recuerda que Victorica fue un gran colorista y sabía perfectamente que en pintura los colores sólo cobran existencia a partir de sus interacciones. Incursionó en varios géneros pictóricos: el retrato, el desnudo, el paisaje, las escenas de interior y las naturalezas muertas.

Fallecido el 9 de febrero de 1955, Victorica sigue siendo un referente clave en el panorama artístico argentino.

-

Obras del mes 2023

Diciembre

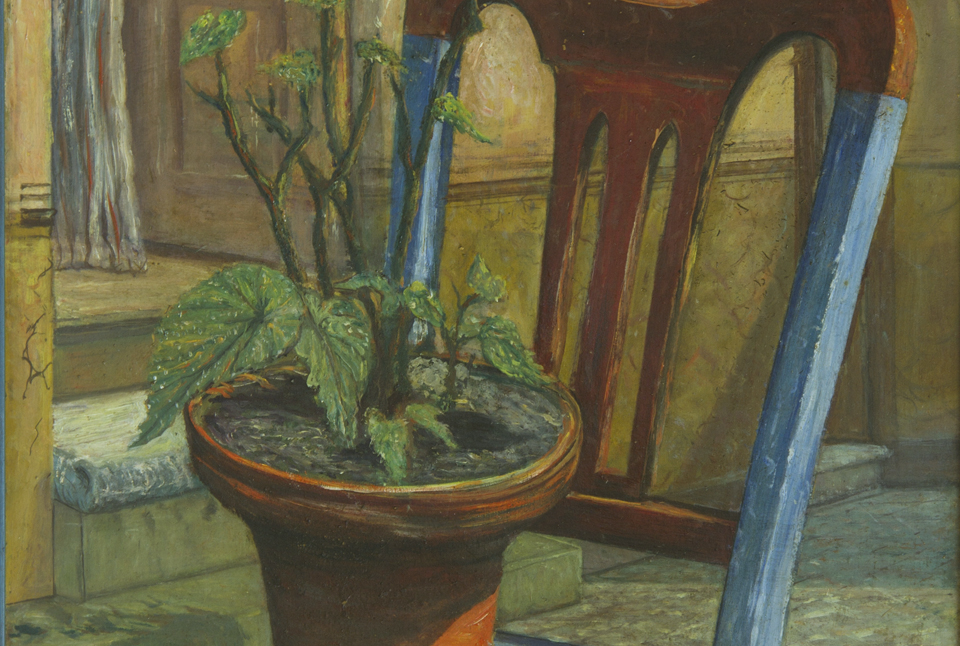

- FRANCISCO BUZURRO (1889-1971). La maceta, s/d. Óleo sobre hardboard, 68,5 x 50 cm

Este mes conmemoramos la figura del pintor Francisco Buzzurro, nacido en Buenos Aires el 5 de diciembre de 1889. Su formación autodidacta no le impidió posicionarse modestamente dentro del circuito de exposiciones y premios, tanto de de la ciudad como de numerosas provincias argentinas.

Por su afición a los motivos inspirados en la ribera del Riachuelo, es considerado un pintor de ese barrio, aunque no se destacó dentro de sus primeras filas. Como a muchos de esos trabajadores del arte que enraizaron sus carreras en este rincón del mundo, Benito Quinquela Martín decidió darle un lugar en la colección que formó para la comunidad. Estar representado en un patrimonio compuesto exclusivamente de artistas argentinos resultaba un verdadero honor para cualquiera de aquellos pintores, grabadores y escultores, y significaba legitimar su labor estética junto a consagradas manos del ambiente.

El encumbrado crítico Córdova Iturburu le dedicó estas palabras: “sus puertos, los diques, barcos amarrados, su caserío multicolor, junto a su particular expresión pictórica, fueron sus temas dilectos. Una especie de naturalismo más o menos liberado, donde se advierten elementos expresivos, como la libertad en el dibujo, un liberado manchismo en el color, caracterizan en términos generales a esa pintura que se apoya en forma decidida en los aspectos pintorescos de esa tan característica zona porteña.”

Pero la pieza que nos convoca es, extrañamente, perteneciente a otro género. Esta obra ingresó al museo en 1952 y bien podría calificarse como un interior de un patio de conventillo en el que una vieja silla soporta una maceta que toma aire y luz. Vinculando al propio autor con su obra, el crítico Ricardo Gutiérrez escribió en 1932 en la revista Caras y Caretas:

Buzzurro es como la flor diminuta de una planta que brota en la reducida maceta del balcón de una casita que se alza sobre el Riachuelo, como un castillo de ilusiones formadas con chapas de zinc, apartándose de los comentaristas en la indiferencia más absoluta

Noviembre

-

JUAN CARLOS CASTAGNINO (1908-1972). En la costa, 1950. Óleo sobre tela. 45 x 61 cm

Este mes conmemoramos la figura del pintor y dibujante Juan Carlos Castagnino, nacido en Mar del Plata el 18 de noviembre de 1908. Se crió en la herrería que había instalado su padre en una zona rural, y hasta 1914 vivió impregnado de las costumbres de pueblo, los carros, sus caballos y demás enseres del campo. Durante varios veranos trabajó en la sede marplatense de la prestigiosa galería de arte Witcomb, la cual ya contaba con una gran trayectoria en la calle Florida de Buenos Aires. En ese espacio laboral, Castagnino tomó contacto con las artes del momento.

En 1928 ingresó a la Escuela Superior de Bellas Artes, donde conoció a destacados maestros, como Emilio Centurión. Paralelamente se formó en diversos talleres, como el de Lino Enea Spilimbergo -a quien siempre consideró su mentor- y el de Ramón Gómez Cornet. En 1941, se recibió de arquitecto en la Universidad de Buenos Aires, y algunos años después comenzó a trabajar como ayudante del famoso muralista mexicano David Alfaro Siqueiros.

Sus viajes por Europa, Asia y América Latina le ofrecieron una gran perspectiva, no solo pictórica, estética y artística, sino también social y política. Su compromiso y preocupación por las problemáticas de su tiempo marcaron buena parte de su carrera, y así lo manifestó a lo largo de su producción visual: Castagnino utilizaba la pintura para denunciar y exponer los modos de la injusticia y las desigualdades. De hecho, a fines de la década de 1920 formó parte del Partido Comunista, y en 1933 conformó el primer sindicato argentino de artistas plásticos.

Dado que nunca descuidó su fascinación por los espacios rurales y las distintas aristas de la identidad paisajística argentina, en 1962 realizó para la Editorial Universitaria de Buenos Aires (Eudeba) una serie de obras para ilustrar el poema Martín Fierro, de José Hernández. Hay quienes dicen que, a partir de su representación, logró definir el rostro del gaucho más popular de la literatura argentina.

OCTUBRE

-

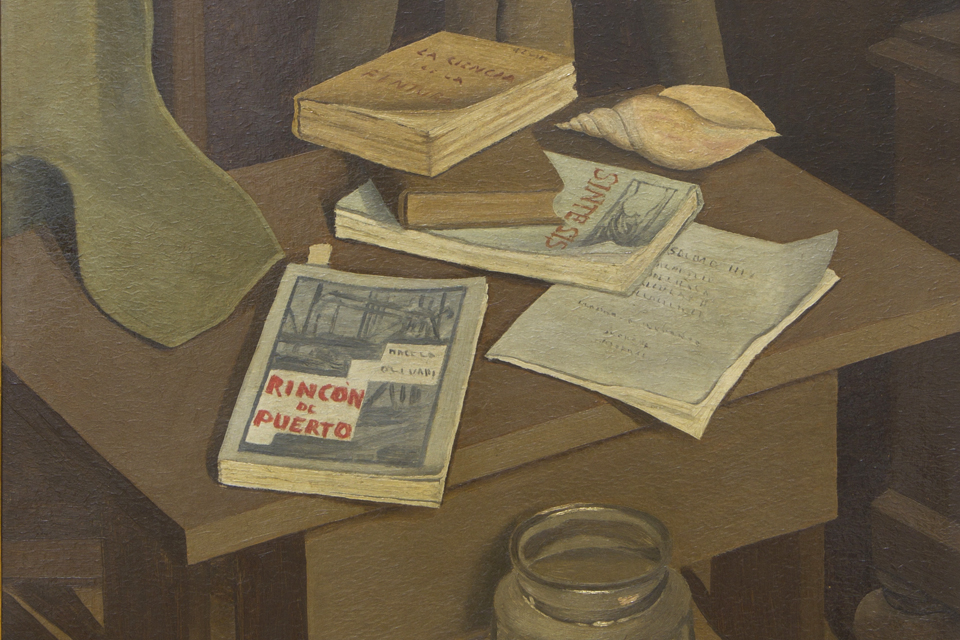

FORTUNATO LACÁMERA (1887-1951). Biblioteca casera, c. 1938. Óleo sobre aglomerado. 95 x 70 cm

Este mes celebramos el aniversario del nacimiento de un inmenso pintor de La Boca: Fortunato Lacámera. Hijo de inmigrantes genoveses, vivió y nutrió su pintura en los avatares de este barrio, que lo llevaron a intercalar el rudo oficio de pintor de brocha gorda con la delicada profesión de artista. En su juventud, compartió la misma casa que sirvió de taller a Victorica y a Quinquela Martín, en la avenida Pedro de Mendoza 2087. Si bien sus obras son célebres por sus ventanales abiertos al paisaje de la ribera, su evolución espiritual lo transformó en un pintor intimista muy afecto a las naturalezas muertas.

Pero los bodegones de Lacámera tienen unas muy particulares características: se trata de interiores caseros y despojados, con escasos elementos y una sobriedad aplastante. Gamas bajas -ocres, verdes, rojos, grises- trabajadas con pincelada oculta producen una sensación de quietud y sosiego, compensando con su atmósfera lírica la solidez y el equilibrio riguroso de una composición que hunde sus raíces en la metafísica italiana. El impacto de la luz corona estas escenas depuradas, y termina de construir sus parámetros espaciales, de modo que solo se adivina silencio. En el caso de la obra elegida, Lacámera reproduce sus principales libros de referencia en medio de sus materiales de trabajo, dando cuenta del costado intelectual del oficio de la pintura.

Además de constituirse en constructor de una estética inolvidable, Lacámera también cultiva una línea de acción concreta con la creación de la Asociación Gente de Artes y Letras “Impulso”, en la calle Lamadrid 355, junto a otros pintores y escritores amigos. Vinculada con la tradición asociacionista del barrio y con las ideas anarquistas que propugnaban la difusión popular del arte, esta agrupación tenía como motor la voluntad solidaria de unión de los artistas, para impartir clases gratuitas de dibujo, pintura y artes decorativas.

SEPTIEMBRE

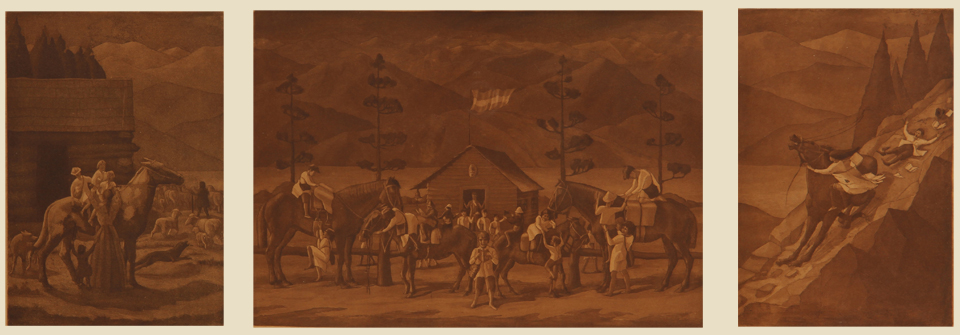

- LUIS CAPUTO DEMARCO (1899-1994). Escuela fronteriza, s/d. Aguafuerte. 34 x 95 cm

El mes de septiembre es para nuestro país el mes de la educación. Cada 11 de septiembre se celebra el Día del Maestro, en conmemoración al fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, quien promovió la necesidad de una ley educativa que regulara el ámbito escolar y académico a lo largo y a lo ancho de Argentina.

En un territorio tan vasto, las realidades de los estudiantes, sus familias, los docentes y los directivos, varían sustancialmente. En ese contexto de diversidad, el universo de las escuelas rurales reviste una profunda complejidad. Actualmente funcionan cerca de 3.700 escuelas rurales que, en términos demográficos, son aquellas ubicadas en territorios que cuentan con menos de 2.000 habitantes. El aislamiento es uno de los atributos fundamentales con el que se caracteriza a estos espacios, sobre todo a aquellos que están ubicados en parajes distantes, para los cuales las restricciones de accesibilidad se transforman en fuertes condicionantes de las estrategias de traslado. Existen chicos y chicas que, para llegar a estudiar, caminan kilómetros y kilómetros de tierra, o atraviesan montes debiendo utilizar como medio de transporte caballos o burros.

En este grabado, Caputo Demarco ilustra con claridad las diferentes situaciones que la comunidad educativa afronta cada mañana al iniciar la jornada. Sirviéndose de una narración en viñetas, el artista describe en su centro un paisaje de campo presidido por una sencilla construcción en madera cuyo techo a dos aguas está coronado por la insignia nacional. Por la puerta asoma quien se adivina como director de la institución, dando la bienvenida a niños y niñas que arriban a ritmo de cabalgata. En el recuerdo izquierdo y aludiendo a un tiempo inmediatamente anterior, asistimos a la despedida de una madre alzando a sus hijos en medio de su chacra. Del lado opuesto y aportando una cuota de humor inevitable, dos escolares se deslizan por la ladera de la montaña, perdiendo el control sobre sus artículos de estudio, que revolotean alrededor.

AGOSTO

-

GERMÁN LEONETTI (1896-1966). Motivo de barrio, s/d. Óleo sobre tela. 148 x 168,5 cm

El 23 de agosto el barrio de La Boca cumple 153 años de vida, aunque su nacimiento data de un buen tiempo atrás. Esta fecha fue instituida en 2002 en conmemoración a la creación del Juzgado de Paz de La Boca del Riachuelo en 1870, pero la historia de este característico vecindario es algo más antigua.

Desde mediados del siglo XIX, se instaló alrededor de la Vuelta de Rocha una gran masa inmigratoria de composición variada, con mayoría de italianos, que entre sindicatos y asociaciones de socorros mutuos, produjo fuertes fundamentos para su identidad colectiva. Esto los ha llevado a autodefinirse como “República Independiente de La Boca”, y es que en algún punto ya legendario de fines del siglo XIX, un grupo de vecinos inició un movimiento de carácter político-electoral para reclamar su autonomía administrativa y desembocar en su mítica independencia. Así es que La Boca tiene su propio presidente y desde los orígenes de esta idea bohemia, emula un tipo de gobierno, que hoy viene atravesando su tercera era, como si de un Estado se tratara.

Más allá de los mitos y realidades, es innegable que la impronta del barrio se volvió inconfundible tanto para los pobladores locales como para los visitantes extranjeros, y se transformó en un referente ineludible de la cultura porteña toda, capaz de aunar en un breve territorio la presencia histórica de destacadas personalidades del arte. Es el caso de Germán Leonetti, que además de desempeñarse como pintor, era escenógrafo profesional y fue reconocido popularmente por sus decoraciones en las calesitas. Su trabajo era embellecer esta atracción inigualable para los niños y las niñas en las plazas de la ciudad, y la conexión con la alegría de los infantes a partir de ese entorno de diversión le valió también que su motivo predilecto a la hora de componer un cuadro fuera, también, la calesita. En esta obra, vemos cómo, en un contexto de degradación edilicia, las sonrisas de los escolares tiñen de juegos una tarde cualquiera.

JULIO

-

JOSÉ LUIS MENGHI (1904-1985). Interior de La Boca, s/d. Óleo s/hardboard, 95 x 70 cm

Este mes conmemoramos el aniversario del natalicio de José Luis Mengui, quien nació en la ciudad de Buenos Aires el día 28 de julio de 1904, eligiendo una de las ocho pinturas que el museo conserva de su autoría.

Menghi tuvo contacto con la actividad artística muy tempranamente, ya que su abuelo materno, Fortunato Debenedetti, era restaurador de imágenes religiosas. Pero su trayecto de formación lo inició con el pintor Adolfo Montero, quien a su vez lo puso en relación con muchos de los artistas bohemios de la Boca, con los que discutía sobre arte, política y literatura.

Si bien se desempeñó como herrero y electricista por más de 30 años (para los artistas de barrios humildes, era habitual el hecho de llevar adelante otros oficios que les permitieran percibir ingresos económicos suficientes), Menghi fue constante en su participación en salones nacionales, provinciales y municipales, logrando numerosas distinciones con sus pinturas. Sin embargo, un hecho traumático interrumpió su itinerario: en 1927, su taller sufrió un incendio que le ocasionó la pérdida total de su obra. Esto provocó que debiera volver a empezar desde cero, y lejos de acobardarse, recuperó el ímpetu a punto tal que, a partir de 1941 realizó más de una veintena muestras individuales. Finalmente y tras una larga enfermedad, murió en Avellaneda el 25 de febrero de 1985.

Estéticamente, sus obras comparten un acento intimista, refinado, que celebra la luz y el color. Generalmente trabaja naturalezas muertas, con delicadas y poéticas flores, ubicadas en interiores de inquilinatos. Su paleta se caracteriza por tonalidades cálidas muy delicadas, que se acompañan con escaso empaste y un dibujo estilizado. Tal como su propio espíritu, la obra de Menghi es de una belleza sencilla y armoniosa, humildemente conmovedora.

JUNIO

- BENITO QUINQUELA MARTÍN (1890-1977). Incendio del Petrolero San Blas, 1944. Óleo s/tela, 200 x 160 cm

Conmemoramos el día del Bombero Voluntario, recordando la historia que guarda detrás. Fue el 2 de Junio de 1884 cuando, a raíz de un voraz incendio en La Boca, un vecino llamado Tomás Liberti organizó, junto a otro grupo de solidarios, una cadena humana para apagar las llamas que amenazaban propagarse rápidamente en las construcciones aledañas. Ese suceso casual dio nacimiento al primer Cuerpo de Bomberos Voluntarios del país, que hoy cumple 139 años de vida, e instauró la fecha para honrar a estos hombres y mujeres que, con gran responsabilidad y vocación, cumplen un importante rol social en la prevención y cuidado de sus comunidades.

La pintura elegida constituye uno de los pocos casos en los que Quinquela Martín documentó un hecho contemporáneo que causó estupor en toda la sociedad, y se trata del inmenso incendio de un buque petrolero en el puerto de La Plata. Fue en la madrugada del 28 de septiembre de 1944, cuando el barco (que llegaba procedente de Comodoro Rivadavia con un cargamento de 9,725 toneladas de combustibles líquidos) realizaba sus maniobras de amarre, y presumiblemente fue ocasionado por un escape de chispas a través de la chimenea.

Las llamaradas del incendio eran visibles desde mucho antes de llegar a Berisso. El petróleo que conducía el San Blas se fue extendiendo sobre las aguas, comenzando a arder intensamente, lo que provocó la dificultad para aproximarse hasta el lugar del siniestro. El fuego tomó un galpón contiguo al muelle, de modo tal que los desprendimientos incandescentes cayeron por los alrededores, conformando un espectáculo dantesco que se reprodujo en todos los medios de comunicación del momento. Los problemas para controlar el fuego siguieron causando estragos: se propagó haciendo presa a una carbonera y al almacén naval de YPF, donde se guardaban, entre otras cosas, pinturas y combustible. Las detonaciones persistieron a lo largo de los días por los gases acumulados dentro del petrolero, y fue numerosa la cantidad de víctimas fatales (15 en total entre la tripulación y los bomberos destinados a su sofocación, más un número considerable de heridos).

El buque quedó partido en dos partes con su proa totalmente destruida, y la quilla seccionada en varios pedazos descansaba en el fondo del dock. Al menos hasta el año 1949, los restos del casco de este buque permanecieron hundidos.

MAYO

- CARLOS URIARTE (1910-1995). Emparvando lino, s/d. Óleo s/cartón, 86 x 116 cm

El progreso y la opulencia que ostentaron algunas capas de la sociedad en las primeras décadas del siglo XX tuvieron su contracara en las grandes desigualdades económicas y en las terribles condiciones de labor que sufrían las clases trabajadoras a lo largo y a lo ancho del país. En este contexto, la representación de los obreros en sus espacios de trabajo se convirtió en la bandera de muchos artistas que se propusieron visibilizar el sacrificio cotidiano de las masas proletarias. En este caso, vemos a un grupo de campesinos en plena faena, en algún punto de las pampas argentinas.

Conmemorando el Día Internacional del Trabajador, presentamos una pintura del artista rosarino Carlos Uriarte, quien fue formado en la academia del pintor francés Gaspary.

Se trata de una escena aparentemente apacible, resuelta con lenguaje naturalista y paleta fría. Mediante trazos espontáneos y sintéticos, nos sitúa en el planchado horizonte que flanquea kilómetros y kilómetros de rutas nacionales, y que se alza como escenario de una única tarea: emparvar lino.

Al focalizar la atención en las figuras, es inevitable remitir al realismo social francés de mediados de siglo XIX, que a través de estrellas como Gustave Courbet y Jean-François Millet, se catapultó como el grito a favor de las víctimas de la creciente industrialización. Como si se tratara de una repetición maquinal, estos trabajadores rurales acumulan lino y lo van organizando en montículos cuidadosamente alineados, durante larguísimas horas bajo el sol ardiente o el frío más implacable. A continuación, depositan las pesadas cargas en una carreta de tracción a sangre, haciendo frente a los fuertes vientos que imponen recoger una y otra vez las fibras. Son ellos el primer engranaje de una cadena que terminará en las grandes ciudades, y provocará inmensas ganancias para unos pocos, pero aun así exponen sus cuerpos y su tiempo en la inexorable marcha del sistema capitalista.

ABRIL

- JOSÉ BELLO (1919-2006). Grupo de coyas, 1973. Óleo s/tela, 70 x 100 cm

El 19 de abril se conmemora el Día de la Convivencia en la Diversidad Cultural en recuerdo del levantamiento del Ghetto de Varsovia (1943) y en homenaje a las víctimas del holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. Este acontecimiento se convirtió en un ícono en la memoria colectiva, pues celebra todas las formas de resistencia contra la opresión y la intolerancia, así como la defensa de la dignidad humana y la libertad.

En la colección de Benito Quinquela Martín se reservó un generoso espacio a ciertas expresiones de las minorías artísticas que no encontraban fácilmente legitimación a en los salones oficiales, con la convicción de que aportaban valor a los procesos de construcción de identidad y de que merecían ser consagradas. Así es que buena parte de las obras del museo refieren al horizonte de época en que fueron adquiridas, ligado a los intereses americanistas de una nación que asumía su pertenencia a un territorio mayor. Artistas como José Bello reflexionaron sobre este legado que hunde nuestras raíces en las comunidades originarias e investigaron la cosmovisión andina, primero a través del noroeste argentino y luego ingresando directamente al corazón mismo del mundo incaico, en el altiplano peruano-boliviano.

Quinquela adhirió profundamente a este compromiso moral de rescatar tradiciones y costumbres que empezaron a hacerse notar en motivos de nativistas o indigenistas como los de esta pintura, abriendo las puertas del museo a una mirada nostálgica y revalorizadora del paisaje nacional, de sus habitantes autóctonos, de sus ritos y creencias. De esta manera, los artistas fueron dando forma a una iconografía representativa de la diversidad cultural nacional, que quedó testimoniada en un vasto mosaico cuya lectura en conjunto alienta la percepción de la argentinidad como un todo integrado en sus diferencias.

MARZO

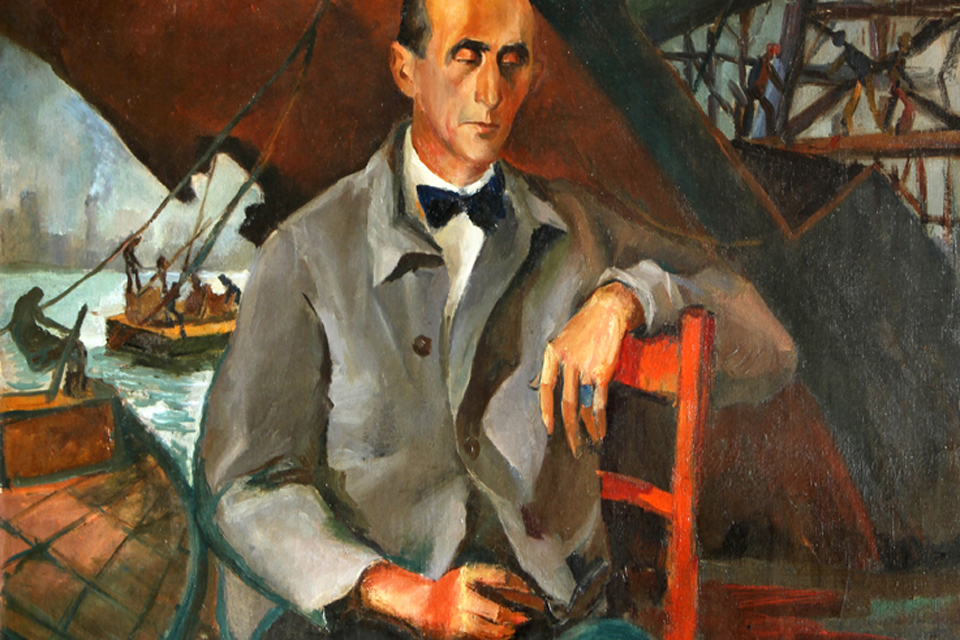

- ENRIQUE DE LARRAÑAGA (1900-1956). Retrato de Quinquela Martín, 1950. Óleo s/tela, 146 x 121 cm

El mes de marzo es el mes de Benito Quinquela Martín, pues fue el día 21 del año 1890 aquel en el que fue abandonado en el torno de la Casa de Expósitos, quedando al cuidado de las monjas del lugar junto a otros niños huérfanos durante casi 7 años. Por la contextura del bebé, se estimó que podría haber nacido el 1º de marzo, y el resto de la historia ya constituye la leyenda incomparable de este pintor y filántropo.

Para conmemorar su aniversario de natalicio, presentamos una pintura recientemente restaurada donde se lo retrata a sus 60 años. El autor de esta obra es Enrique de Larrañaga, un artista que por su modo de afianzarse en la labor profesional y de vincularse con otros colegas, guarda varias similitudes con el propio Quinquela.

Ambos comparten la lejanía respecto de los ámbitos centrales de discusión acerca de la modernidad en el arte, y en lo que respecta al tratamiento plástico de sus trabajos, los dos hacen prevalecer la carga emotiva de sus asuntos, los cuales presentan con cierto clasicismo compositivo y mediante una paleta de colores saturados. Así como Quinquela no posicionó sus viajes a Europa como trayectos formativos, tampoco Larrañaga lo hizo, y si bien eligió el terreno español como sitio de consolidación profesional, ignoró completamente el itinerario de sus colegas, que iban transformando sus estilos a ritmos impuestos. Larrañaga optó por sostener su estilo tradicional grotesco, con convicción hasta el final de su carrera, así como Quinquela lo hizo con el suyo. Estos cercanos senderos condujeron a un destino similar, ya que los dos hombres resultaron un tanto denostados en los círculos de la hegemonía local.

El retrato en cuestión fue realizado un año después de que Quinquela distinguiera a Larrañaga con la Orden del Tornillo, quizá como símbolo de agradecimiento afectuoso. Formalmente, ostenta el reconocido tratamiento estilizado que Larrañaga aplica a sus figuras, y que configura su sello característico en su serie de circos y payasos. En el caso de Quinquela, lo describe ataviado con su clásico moño, acodado en el respaldo de una vieja silla de madera, con la pesadumbre de la edad instalada en sus párpados caídos, espátula en mano, y en la izquierda, su recordado anillo Eolo. Al fondo, se logra vislumbrar El hundimiento del Santos Vega, una pintura de su autoría que actualmente conforma el patrimonio del Museo Nacional de Bellas Artes en su sede de Neuquén.

FEBRERO

- JOSÉ ANTONIO BORSA (1902-s/d). Noche de carnaval, s/d. Óleo s/tela, 111 x 140 cm

Teatro, danza, música, artes plásticas, vestuario, escenografía y maquillaje, se combinan en el fenómeno interdisciplinario del carnaval, tomando a las calles como escenario, y a todo participante como actor y espectador a la vez… Conmemoramos el mes de los carnavales compartiendo una pieza patrimonial que, a diferencia de muchas otras, no retrata esta celebración dentro del barrio de La Boca sino en otro espacio porteño donde el artista, José Antonio Borsa, detiene su fresca mirada.

Si ingresamos a contemplar el cuadro desde su tercio superior, podemos identificar rápidamente el vibrante centro de Buenos Aires, que resplandece desde las ventanas iluminadas de aquellos edificios de arquitectura francesa que pueblan las avenidas de mayor circulación. Una atmósfera dorada baña con su brillo la totalidad de la escena, cuyo centro geométrico está ocupado por un elegante carromato adornado con la bandera argentina. El mismo circula por un sendero limitado por vallas, sobre las que se posa una multitud abarrotada que agita sus brazos y sus pañuelos, intentando capturar visualmente algún fragmento del desfile. Al otro lado de la calle, un grupo de entusiastas del evento luce sus máscaras y sus sombreros, abriendo paso a la percusión y los instrumentos de viento, que enarbolan el avance de la columna festiva.

Sirviéndose de una pincelada escurridiza y móvil, el pintor recorre la superficie de la obra intentando plasmar el movimiento de las personas, la intensidad de la música y el fragor del baile, dando cuenta de una alegría urbana que es característica del espacio público de las ciudades latinoamericanas de mediados de siglo XX. Borsa desdibuja paulatinamente los contornos de las figuras y descentra los detalles de los individuos a medida que se va alejando del primer plano, en pos de generar un clima de unidad y de verbena colectiva.

ENERO

- MIGUEL CARLOS VICTORICA (1884-1955). La cancionera, 1932. Pastel s/papel, 121 x 107 cm

Celebramos el inicio de un nuevo año conmemorando el nacimiento de uno de los más destacados artistas del siglo de oro boquense, Miguel Carlos Victorica, nacido el 4 de enero de 1884. Inició sus estudios artísticos con el pintor romano Ottorino Pugnaloni y en 1901 ingresó a la escuela de la Asociación Estímulo de Bellas Artes, donde tuvo por maestros a pintores de la talla de Ángel Della Valle, Eduardo Sívori, Reinaldo Giudici y Ernesto de la Cárcova. En 1911 viajó a París para estudiar con Louis-Marie Désiré-Lucas y obtuvo una beca para continuar sus estudios en España e Italia.

Regresó a la Argentina en 1918 y en 1922 instaló su taller en la Vuelta de Rocha, eligiendo para ello el caserón que la familia Cichero construyó en 1868 como la primera casa de dos plantas del barrio, con lujosos detalles muy avanzados para la época. La Mansión Cichero, como era llamada en aquellos años, en su momento de máximo esplendor supo hospedar hasta a un presidente argentino, pero a principios del siglo XX había dejado de ser morada de la familia de empresarios fúnebres y sus habitaciones comenzaron a ser alquiladas como viviendas de familias o ateliers de numerosos artistas. Acaso el destino del caserón Cichero, nacido en la pujanza de una próspera familia y después convertido en reducto bohemio, sea una metáfora posible de la vida de Victorica, quien viera la luz en el seno de una tradicional familia porteña y luego renunciara a las convenciones sociales para entregar su vida al ensueño del arte.

Sus obras de esos primeros años en La Boca, como este pastel que retrata a una joven tocando la guitarra, presentan una factura inacabada y alejada de referentes naturalistas. La identificación de Victorica con el barrio reconoce razones más profundas que la recurrencia a un tema. No es tanto el paisaje boquense el asunto de sus cuadros, sino aquella atmósfera esencial que lo subyugaba. Las cuestiones plásticas en torno a las cuales el artista construía su obra no se relacionaban con los reverberantes efectos de luz sobre las aguas del Riachuelo, ni con el colorido de las casas boquenses. Sus pinturas no se proponían la captación de un instante objetivo de cuño impresionista, sino el registro de un fugaz instante interior; los seres y objetos tamizados por una experiencia subjetiva, a su vez impregnada por el arrabal. Por eso, ante tantas de sus naturalezas muertas, flores o retratos, advertimos que no podrían haber sido pintados en otro espacio, bajo otra luz, o en otro clima que no fuera el boquense.